高原真情坐标 | 沪果同心铸团结,十五载援青践初心

发布时间:2025-10-18 21:18:24 | 来源: | 作者:中国网文创 | 责任编辑:闻创

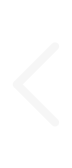

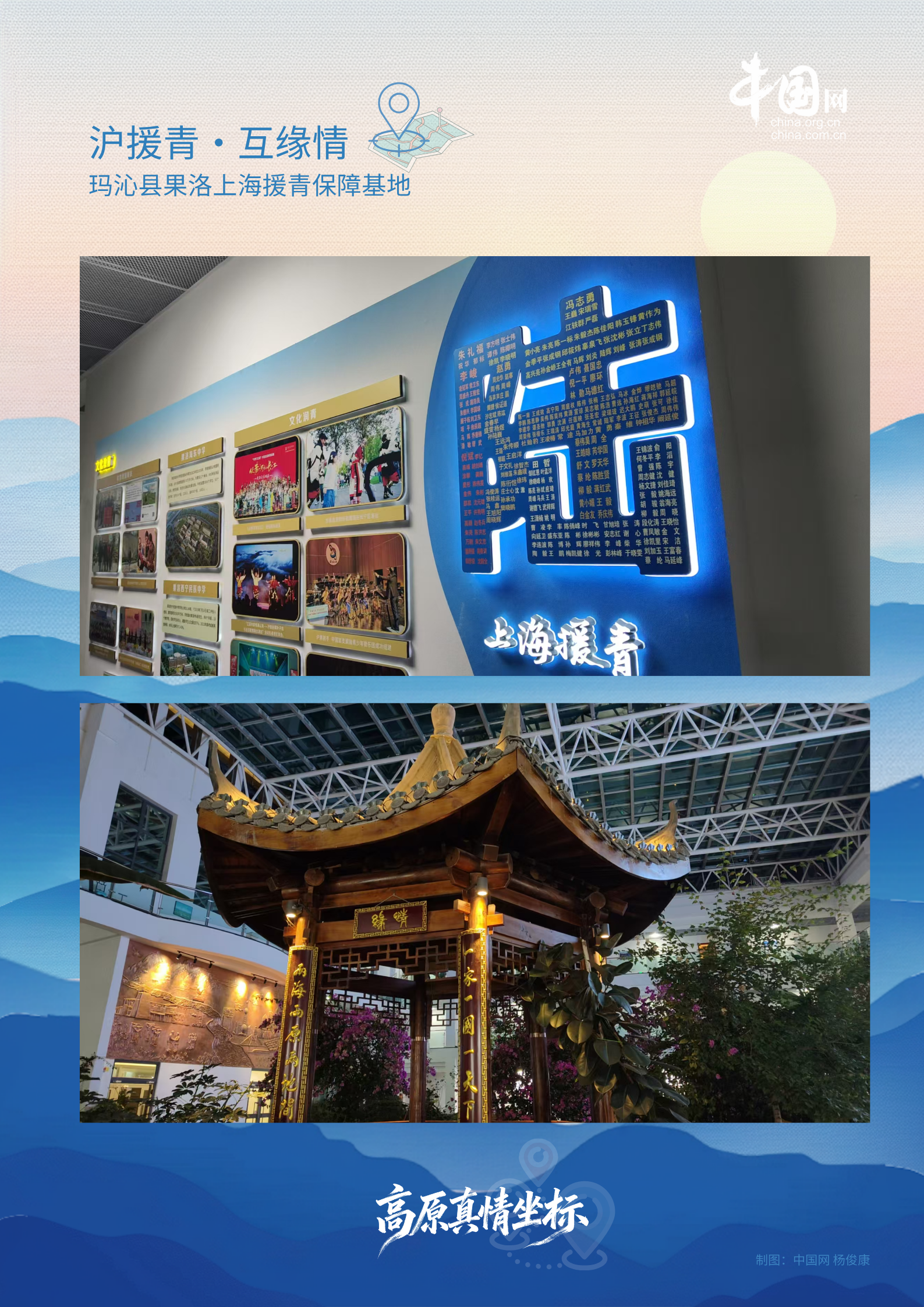

玛沁县果洛上海援青保障基地的 “情缘”亭,一幅对联引人留步细读:“一家一国一天下,两海两原两地间”。这里是上海支援青海的区域工作中枢,也是一座镌刻着民族团结印记的精神地标。是“青援”,也是“情缘”;建设的是“一地双连”的团结路,盛开的是“一蒂双莲”民族花。跨越 2700 公里的山海之约,在平均海拔 4200 米的高原上,十五年来,上海援青干部人才完成六次接力。从黄浦江畔到巴颜喀拉山麓,从首批 7人“拓荒者”发展为百余人专业团队,这里以“果洛所需,上海所能”为遵循,在雪域高原书写了民生改善与民族团结的答卷。

从“有学上”到“上好学”的跨越

将教育帮扶作为铸牢民族团结意识的核心载体,上海累计投入援青资金 2.4亿元,实施 42个教育援建项目,推动 22所学校标准化建设。创新推出的“飞地学校”模式成效显著,援建的果洛西宁民族中学加盟上海大同教育集团后,通过“组团式”教育帮扶提升教学质量,2023年本科上线率创历史新高。

第五批援青干部、大武民族中学校长柳毅,在 2025年7月任期结束后,因对学生的深厚情感选择留任一年半,他主导的教学改革让学校教育质量显著提升。上海市第五十二中学总务主任马延峰赴玛沁县第二中学担任足球队总教练,填补了该校无专职体育教师的空白,发掘高原学生运动天赋,以体育促进民族学子全面发展。

教育援建持续发力,复制“飞地学校”成功经验的果洛海东中学已开工建设,预计 2025年底完工,建成后可满足更多牧区孩子接受优质教育的需求。

从“输血”到“造血”的转型

上海立足果洛资源禀赋培育特色产业,助力传统工艺转化为增收动能。在品牌建设上,打造“沪果优品”公共品牌,通过全流程辅导提升企业市场化水平,借助进博会等平台推动牦牛肉、藏羊等特产进入上海市场。为破解野生药材短缺难题,推动建立川贝母、秦艽等道地药材规范化种植基地,实现生态保护与产业发展双赢。

文旅产业方面,在久治县支持成立国有文旅企业与地接社,规划旅游线路并升级“黄河首曲・女儿湾”景区基础设施,2024年该景区接待游客 8.68万人次,实现旅游综合收入 8966.44万元,同比增长 20%。同时,探索“数据援青”“东数西算”等合作新模式,为高质量发展注入创新动能。

从“沪青亲”到“同心结”的深化

上海援青始终以民生实效凝聚民族情谊,第五批援青团队就实施援建项目二百多项,总投资 近十亿元。援青干部人才初到果洛时自称“上海青”,随着帮扶深入,逐渐成为当地牧民口中亲切的“上海亲”——汉族医生手把手传授藏族徒弟医疗技术,上海教师陪伴牧区孩子练习普通话,援青干部协助牧民拓宽产品销路,这些场景成为民族团结的生动注脚。

2025年7月,第六批上海援青干部人才抵达果洛,接过帮扶接力棒。从首批7人在牧民帐篷开座谈会、徒步调研的“拓荒”,到如今教育、医疗、产业、文化全方位支援,沪果情谊已超越地域界限,成为铸牢中华民族共同体意识的鲜活实践。果洛援青保障基地的一面墙上,一个大写的数字“陆”,上面是迄今为止全部6批上海援青干部人才的印记。数字墙上的名单仍在延长,“还会有柒、捌、玖、拾……”基地干部自豪地介绍,“名字会再增加很多,写得下,写得下!”(图文/ 中国网 杨俊康)