高原真情坐标 | 以路为证,雪山乡传唱绝壁凿山的团结长歌

发布时间:2025-09-26 16:27:09 | 来源:中国网 | 作者:杨俊康 | 责任编辑:闻创

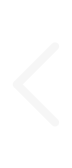

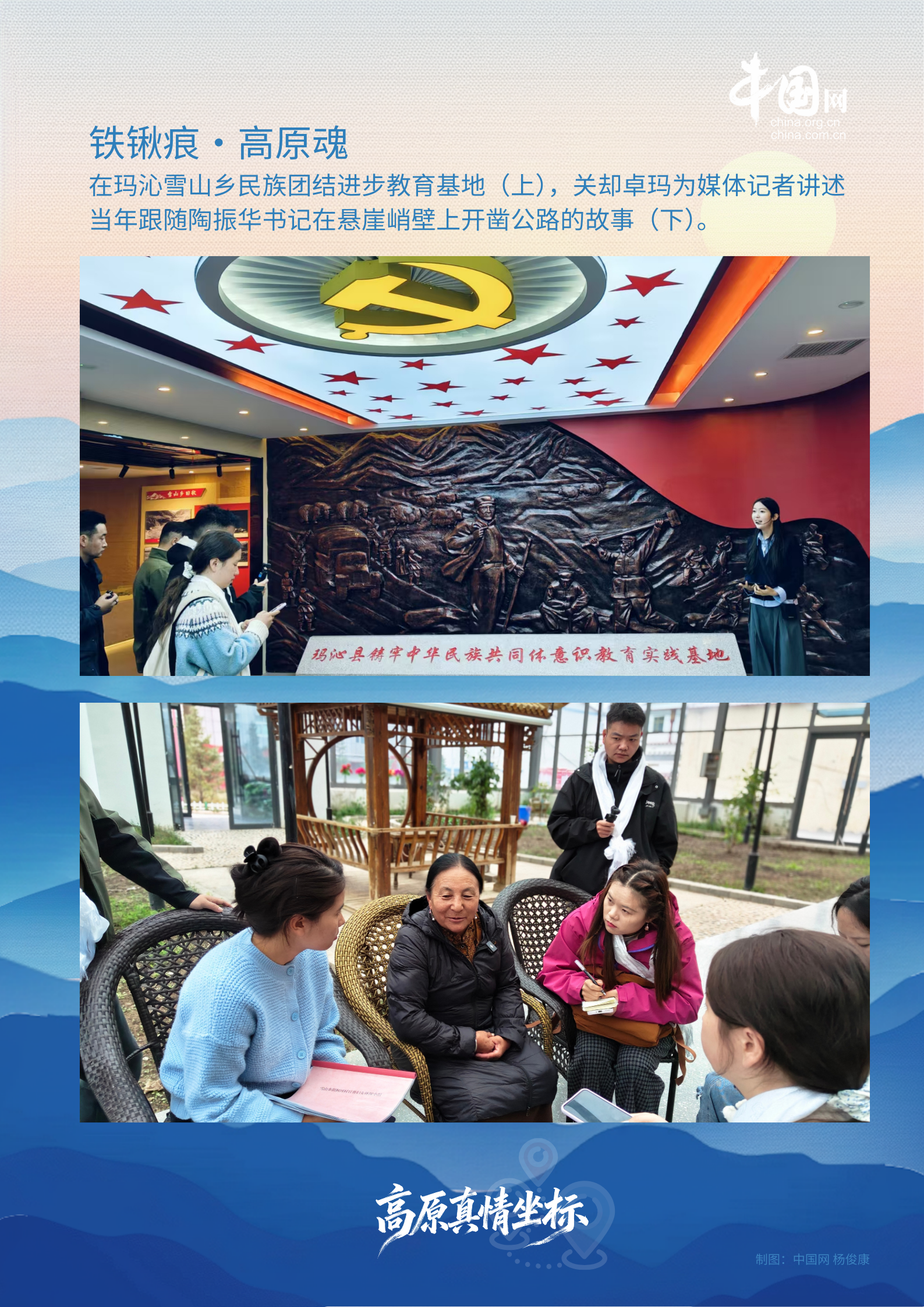

阿尼玛卿雪山脚下,花久高速的车流穿梭不息。路对面的悬崖上,一条“挂”在激流之上的旧公路静静蜿蜒——57公里的东雪公路,在63岁的关却卓玛眼中,仍是跳动的生命脉络。“这不是普通的路,是陶书记和我们心贴心一起奋斗出来的路。”在雪山乡民族团结进步教育基地,关却卓玛用手比划着当年开凿公路时用的铁锹大小,脸上泛起暖意。

1973年,抗美援朝老兵陶振华来到雪山乡时,这里还是全县唯一不通公路的公社。“牛羊病了只能等死,产妇难产靠牦牛送医,跌进山谷的事年年有。”关却卓玛回想道。这位汉族书记走遍牧民帐篷,用藏语夹杂手势劝说:“修通公路,卡车能拉来粮食,孩子能去县城读书。”1975年春,40多名牧民放下牧鞭组成修路队,跟着陶振华走向了绝壁深谷。

18岁的关却卓玛是修路队里少数的女性。“第一次握铁锹,手心磨得全是血泡。”她记得陶振华手把手教大家握柄技巧,“他说男人们炸山搬石,女人们铲土平路,各有各的用处。”高原缺氧,山风刺骨,陶振华和牧民们同吃糌粑、共宿工棚,中午教大家识字,晚上架起银幕放电影。“那是我们第一次见电影,跟着陶书记一起笑,修路不觉得苦。”一千多个日夜,藏汉群众用十字镐凿开岩壁,用背篓运走碎石,在绝壁上开出了生路。

1978年国庆,第一辆青海湖牌卡车驶进雪山乡时,草原沸腾了。关却卓玛挤在车斗里,第一次抵达玛沁县城,“买了新鞋新衣服,觉得日子都亮堂了”。这条路彻底改写了雪山乡:粮食当天能运到,急症病人两小时可到县城,畜牧产品走出了大山。

如今东雪公路已卸下主干道使命,但陶振华的精神在延续。关却卓玛带领37名妇女组成环保队,每月两次清扫公路沿线。教育基地里,陶振华的铜像披满哈达,这是乡民自愿捐款2.5万元为陶振华书记铸的像,上方写着:“雪山赤子”。

站在高速大桥上远眺,学校、卫生院、民宿错落有致。关却卓玛指着路上的大巴车说:“陶书记没见过现在的好日子,但他教我们的团结劲儿,一直在。”这条用血汗铺就的路,早已成了雪域高原上民族团结的精神图腾。(图文 /中国网 杨俊康)