2025“我与地坛”北京书市开幕,感受一座城市的文化呼吸与阅读风潮

发布时间:2025-09-12 19:38:31 | 来源:中国网 | 作者:杨俊康 | 责任编辑:闻创9月12日,2025“我与地坛”北京书市正式开幕。金秋九月的地坛公园书香漫溢,本届地坛书市以 2万平方米展场、50万种出版物、100余场文化活动的规模,为这座城市注入新的文化动能。从主题出版的思想引领到国潮街区的沉浸体验,从 500万惠民券的消费撬动到古籍旧书的文脉传承,9月12日至9月22日持续 11天的文化盛宴,已超越了传统书展的范畴,成为观察北京文化生态的重要窗口。

从书籍展销到文化枢纽:书市的形态进化

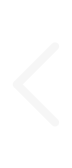

走进地坛公园,主题出版专区的主旋律著作与纪念抗战胜利 80周年系列图书形成鲜明的思想坐标,350余家参展单位构建起立体化的文化矩阵。中国出版集团旗下名社与 PAGEONE等特色书店同场布展,既有《数字技术与制造业高质量发展》等时代新作,也有《我与地坛》典藏版这样的经典创新,展现出出版业在守正创新中的蓬勃活力。

这种多元生态的背后,是书市功能的深度转型。外文原版专区近万种进口图书与 1800余种原版童书,搭建起国际化阅读平台;“国潮悦读街区”将文学、历史、科学与国潮美学融合,使阅读从文字体验延伸至生活方式。当清华大学的校园巡展把古籍鉴赏与红色主题书架搬进高校,书市已突破物理空间限制,成为连接公共文化与校园文化的纽带。

惠民券撬动的阅读风潮:文化消费的普惠实践

500万元图书惠民券的发放,成为观察文化消费的鲜活样本。“满 100减 50”的杠杆效应,不仅让《人世间》等畅销书走进更多家庭,更通过“展位优惠 +满减”的双重福利,培养起市民“为阅读买单”的习惯。在花市新华书店等延伸点位,银发读者用券购买健康类书籍,学生群体聚焦教辅读物,不同人群的阅读需求被精准激活。

这种消费引导不是简单的促销行为。当惠民券与“北京书市进保定”活动结合,形成的文化辐射圈,既推动了京津冀出版物流通,更通过价格杠杆降低阅读门槛。数据显示,往届书市带动的图书销售额年均增长超 30%,而今年增设的快递寄送点与休憩区,进一步优化了消费体验,使文化消费从“刚需购买”升级为“体验式消费”。

古籍与新机:传统文脉的当代激活

“旧书新知”专区的 10万种古籍旧书,藏着文化传承的密码。《考工记》《天工开物》等典籍展览,与《旧书是美丽的》新书分享会形成跨越时空的对话。这种“让旧书找到新知己”的理念,不仅让布衣书局等古旧书商获得新市场,更通过“旧书漂流”活动,在青少年中播下文化传承的种子。

更具深意的是传统与现代的创造性转化。《我与地坛》图像小说版用视觉语言重述经典,“刷印古籍版画”体验让国际友人感受活字印刷的智慧,非遗项目与科技展区的并置,展现出文化传承的多元路径。这种古今对话,使书市成为激活文化记忆、培育文化认同的重要载体。

名人效应与全民参与:阅读生态的立体构建

阎晶明、纪连海等名家的讲堂座无虚席,范雨素等普通劳动者的分享同样引发共鸣。这种“明星效应 +大众叙事”的组合,打破了阅读推广的阶层壁垒。当“一小时阅读挑战赛”吸引市民驻足,当“北京范儿”短视频大赛让书市场景传遍网络,阅读已从私人行为演变为公共文化事件。

青少年阅读的创新实践尤为亮眼。外文童书专区的互动领读,“新学期第一堂阅读课”的沉浸式体验,使阅读习惯的培养从小抓起。这种代际传承的阅读生态,为城市文化的可持续发展注入持久动力。

书市作为文化引擎的深层价值

这场书市的意义,远不止于书籍交易。它通过文商旅体的融合,如台州文旅展区与科技教育板块的联动,拓展了文化消费的边界;通过古籍保护与数字出版的共存,探索了文化传承的现代路径;通过惠民政策与市场机制的结合,平衡了文化公益与产业发展。

从更宏观的视角看,“我与地坛”书市正成为塑造城市文化气质的关键力量。它提升了市民文化消费的频次与品质,使逛书市成为新的生活方式;为实体书店与出版社提供了展示与交易平台,助力传统书业转型升级;更通过持续的文化输出,增强了城市文化辐射力。这种以阅读为核心的文化生态构建,或许正是破解“快节奏时代如何培育深度阅读”命题的北京答案。

当最后一页书被翻阅,当惠民券转化为案头的新书,地坛的书香已融入城市的肌理。这场书市留下的,不只是码洋销售额,更是一座城市对阅读的热爱与坚守,是文化消费习惯的悄然重塑,是实体书业在数字时代的韧性生长。(图文:中国网 杨俊康)