青年妙想闪耀“AI×国学”总决赛,时代智慧书写文化传承新篇章

发布时间:2025-08-22 11:38:03 | 来源:中国网 | 作者:中国网文创 | 责任编辑:闻创中国网8月22日讯 (中国网 杨俊康) 当 AI技术遇上传统国学,会碰撞出怎样的文化火花?8月20日至21日,2025大学生“AI×国学”创新实践大赛总决赛在北京孔庙和国子监博物馆落下帷幕。作为第十届北京孔庙国子监国学文化节的核心活动,这场以“AI赋能国学 · 人文启迪未来”为主题的赛事为全球青年学子展现“文化+科技”的创新智慧搭建了舞台,也成为观察文化产业在技术时代探索转型路径的重要窗口——它以青年创造力为笔,以 AI技术为墨,在国学传承的画卷上勾勒出文化产业高质量发展的新可能。

▲2025大学生“AI×国学”创新实践大赛总决赛现场。中国网 杨俊康 摄

全球青年共赴“文化之约”:从创意迸发看产业源头活水

“416组报名团队、916名青年学子、251件有效作品”,一组来自赛事的数据,勾勒出全球青年对“国学 + AI”的热情。自 5月20日启动以来,大赛触达全球153所高校,最终两大赛道各10组作品晋级总决赛。热度的背后,是文化产业对“内容创新”的发展需求与青年创造力的精准对接。

▲2025大学生“AI×国学”创新实践大赛总决赛现场。中国网 杨俊康 摄

作为赛事主办方,北京市文物局、东城区委区政府等单位搭建的这一平台,巧妙打通了“学术研究—实践转化—产业落地”的链条。人文研究赛道聚焦“AI时代下人的价值”与“教育”命题,回应了文化产业中“人文内核如何坚守”的深层思考;实践应用赛道则直击国学经典数字化、文物交互、非遗传播等产业痛点,提出可落地的解决方案。这种“问题导向”的赛事设计,让青年创意从诞生之初就扎根于文化产业的现实土壤。

科技人文交融共生:创新案例折射产业转型方向

决赛现场,彝伦堂内的创意交锋,恰是文化产业“技术赋能”的微观缩影。

北京大学团队将儒家元素融入2048游戏,让古籍中的“仁义礼智信”通过互动玩法触达年轻群体,印证了“传统文化潮玩化”的产业潜力;首都师范大学的“智趣拾遗——AI赋能非遗亲子游学”项目,通过 AI技术整合非遗传承人资源、设计沉浸式体验路线,不仅获得专家对“孵化落地”的认可,更探索出“非遗 +教育 +科技”的产业融合新模式。此类作品项目的涌现,正说明文化产业的转型不止于技术叠加,更在于找到“传统文脉与现代需求”的连接点。

▲2025大学生“AI×国学”创新实践大赛总决赛现场。(活动方供图)

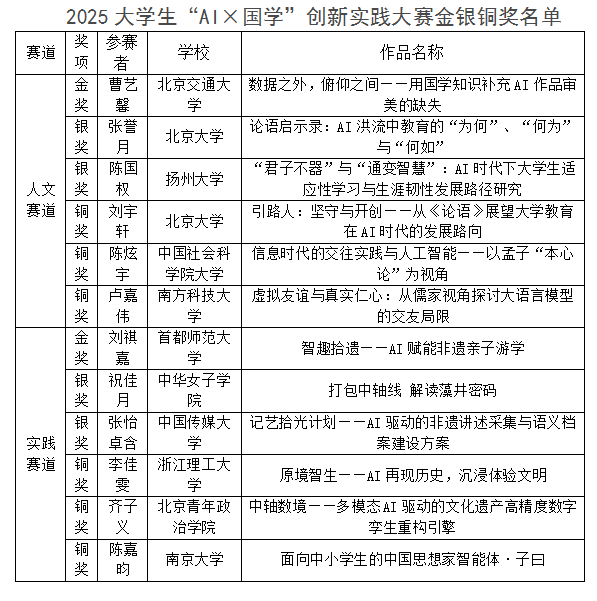

最终,北京交通大学《数据之外,俯仰之间——用国学知识补充 AI作品审美的缺失》斩获人文赛道金奖,其对“AI审美缺陷”的国学解决方案,为文化内容生产提供了新视角;首都师范大学《智趣拾遗——AI赋能非遗亲子游学》项目拿下实践赛道金奖,则彰显了市场对“可落地、能复制”的文化科技项目的青睐。这些成果表明,文化产业的创新需要“顶天立地”——既要有对人文价值的深层思考,也要有扎根市场的实践能力。

资源协同筑巢引凤:平台化思维构建产业生态

“政府引导、多方参与”的模式,为赛事注入了可持续发展的产业基因。共青团北京市委员会的支持强化了青年人才储备,智谱 AI提供的技术资源与实习机会搭建了“创意—技术”转化桥梁,中华书局古联公司及其数字人文专业发展联盟联动 25所数字人文重点院校,则让学术资源与产业需求高效对接。这种“政产学研用”的协同,正是文化产业生态构建的核心逻辑。

▲2025大学生“AI×国学”创新实践大赛总决赛现场。(活动方供图)

作为元明清三代国家最高学府,孔庙和国子监本身就是重要的文化 IP。赛事的举办,借助“国学圣地”的品牌效应提升了活动影响力,也为文化遗产的“活态利用”提供了新思路。当古老建筑成为青年创新的展示场,文化空间的产业价值被重新定义,带出“文化地标 +创新赛事”模式对产业空间运营的启示。

从“赛场”到“市场”:青年力量续写产业新篇

随着金银铜奖名单的揭晓,赛事的落幕并非终点,而是文化产业创新的新起点。第十届北京孔庙国子监国学文化节在创新升级的过程中,探索出文化新质生产力发展的“东城样板”——以赛事为纽带,采用政府引导、多方参与的模式,深度链接高校、企业及研究机构,协同共建,让优秀项目从“赛场”走向“市场”。

未来,当“AI +国学”的创新实践从北京孔庙国子监走向更广阔的舞台,中国文化产业或将借助青年学子的奇思妙想,持续为文化产业注入活力,让中华优秀传统文化在技术赋能下实现创造性转化、创新性发展,最终构建起“立足中国、影响世界”的文化产业新生态。

(附:2025大学生“AI×国学”创新实践大赛金银铜奖名单)