“对话中轴线”新书分享会在西城区图书馆举办

发布时间:2025-04-25 10:35:00 | 来源:中国网 | 作者:中国网文创 | 责任编辑:杨俊康4月22日,由北京市西城区图书馆主办的“对话中轴线”新书分享会在西城区图书馆(北址)二层集体视听室成功举办。活动围绕新书《中国文化名片:北京中轴线非遗之旅》展开,邀请到该书执行副主编耿继秋与重要作者袁畅进行对谈,深入探讨北京中轴线上的非物质文化遗产(以下简称“非遗”)保护与文化传承。活动吸引了众多读者、文化爱好者参与,现场气氛热烈。

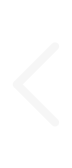

《中国文化名片:北京中轴线非遗之旅》生活书店出版有限公司出版

中轴线申遗成功后的文化价值再发现

活动伊始,主持人耿继秋以“世界读书日”为契机,回顾了中轴线申遗成功的重大意义。2024年7月27日,北京中轴线正式被列入《世界遗产名录》,成为全球瞩目的文化遗产。结合新书内容,分享了中轴线的历史脉络与文化特征。他提到,中轴线自元代形成至今已有700余年,其名称由梁思成先生于1951年首次提出,逐渐成为北京城市格局的核心象征。书中通过永定门、天安门、故宫、景山、万宁桥和钟鼓楼等15处标志性点位,系统梳理了中轴线沿线的非遗项目,涵盖皇家文化、士人文化与市井文化三大维度。北京中轴线的非遗文化以皇家文化的庄重格局为基础,融合士人文化的雅致底蕴与市井文化的烟火气息,三者通过历史传承与空间交融相互转化,形成了宫廷技艺民间化、文人雅趣生活化、市井传统艺术化的独特文化共生体系,展现了“高大上”与“烟火气”并存的中轴线魅力。

《中国文化名片:北京中轴线非遗之旅》执行副主编耿继秋(左)与该书重要作者袁畅(右)进行对谈

非遗活化:从历史记忆到现代生活

袁畅结合新书内容,分享了写作历程。《中国文化名片:北京中轴线非遗之旅》历时一年半编撰完成,全书共14章,首次以非遗视角系统呈现中轴线的文化价值。袁畅坦言创作过程充满挑战:“最初以地理视角切入,后在编辑部建议下融入人文因素,最终形成‘人文地理’的叙事框架。”书中不仅梳理了170余项市级以上非遗项目,还挖掘了西城区级及辐射地带的非遗内容,如琉璃厂的文房四宝、前门老字号的商业智慧、什刹海的民俗活动等。

耿继秋特别提到书中对“非遗活化”的探索:“非遗不仅是历史记忆,更需与现代生活方式结合。”他以全聚德烤鸭为例,讲述其从护城河鸭户养殖到成为“国际名片”的历程,强调非遗的“活态传承”意义。书中还收录了内联升“履中备载”客户名录、瑞蚨祥百年账本等珍贵史料,展现了非遗与民族品牌的深度关联。

西城区非遗:贵气、文气与烟火气

作为活动主办方,西城区图书馆所在的区域恰是中轴线非遗文化的重要承载地。袁畅总结西城区非遗的三大特点:贵气(皇家与士人文化的积淀)、文气(文房四宝与会馆文化)、烟火气(市井美食与民俗活动)。他特别推荐读者打卡琉璃厂荣宝斋的木版水印、中国书店的古籍修复技艺,以及大栅栏内联升的布鞋制作表演,感受“活着的非遗”。

耿继秋补充道,西城区的非遗与地理环境紧密相关,六海(西海、后海、前海、北海、中海、南海)水系孕育了独特的皇家和市井园林与娱乐文化,如皇家园林、王府花园、皇家冰嬉和平民冰嬉等;天桥的杂耍、京剧发源地(纪晓岚故居西跨院)则彰显了平民文化的活力。

古建修缮中的非遗传承趣事

活动还揭秘了中轴线古建修缮中的非遗技艺与趣闻。袁畅提到,在修缮宏恩观时发现房顶“白苫背(“灰背”的操作过程叫做“苫背”。苫背从木望板开始,普通民宅木望板也可用席箔和苇箔代替。灰度不够,就成了白苫背)”工艺实为历史偷工减料的痕迹;达园宾馆的合院布局通过调整鱼缸位置与地砖铺陈,重现传统建筑美学;湖广会馆的修复故事,如今成为戏曲博物馆,见证了历史与文化的交融。

“对话中轴线”新书分享会活动现场

读者互动:中轴线上的文化探索

在读者互动环节,嘉宾解答了关于非遗保护与中轴线游览的提问。袁畅建议游客“自西向东”漫步琉璃厂至前门,感受文人雅集与市井繁华的交织;耿继秋推荐德胜门郭守敬纪念馆、历代帝王庙等打卡点,探索中轴线背后的水利与政治智慧。

此次分享会对《中国文化名片:北京中轴线非遗之旅》的深度解读,展开了一场关于文化传承与城市记忆的对话。西城区图书馆作为文化传播的重要阵地,未来将持续推出中轴线主题系列活动,助力北京全国文化中心建设。

(主办方供图)